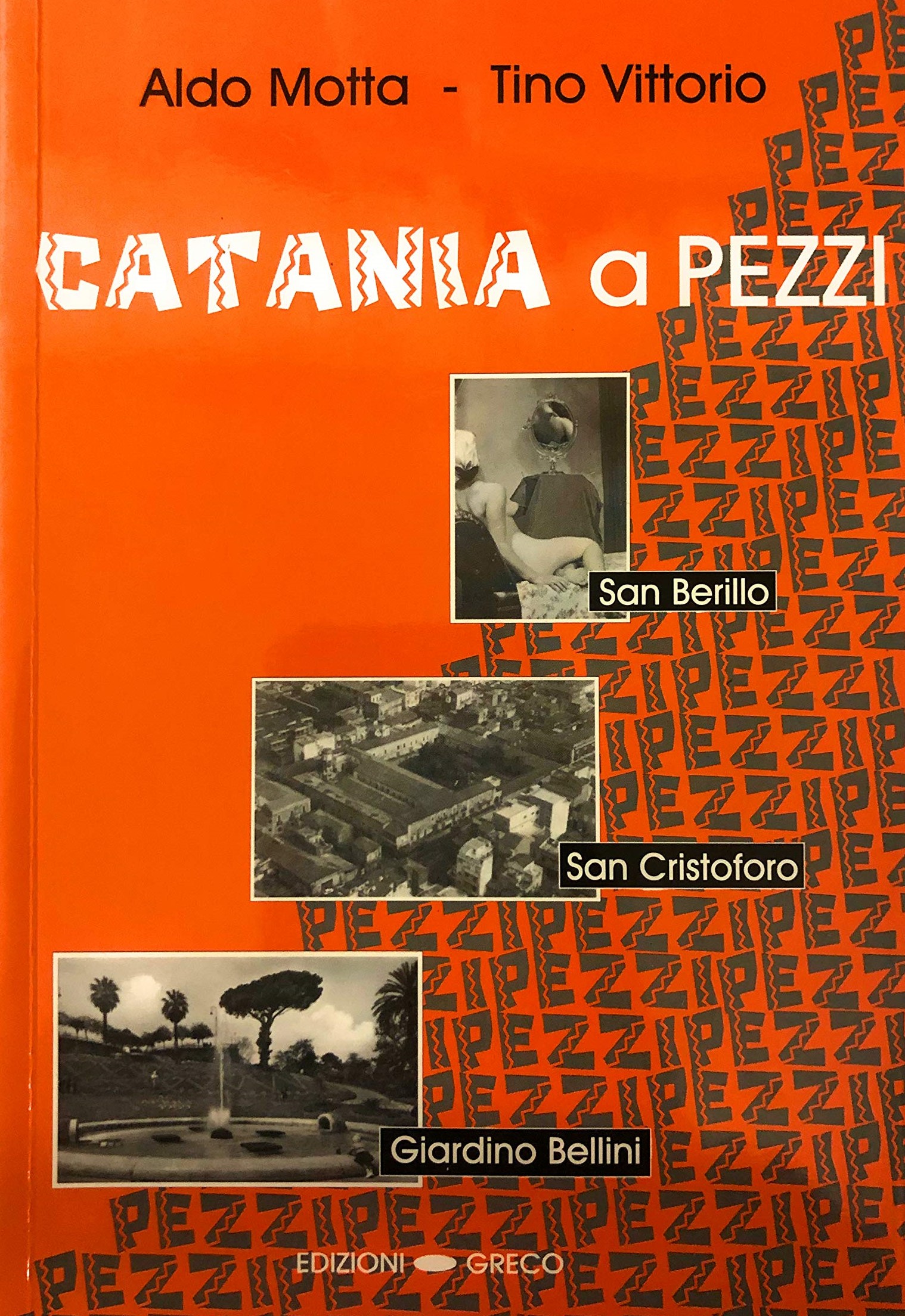

Tino Vittorio è uno che sa sputare nel piatto in cui mangia. Non avendo avuto tempo di amare i Beatles ed i Rolling Stones – è nato in un quartiere popolare da un padre che faceva u “riatteri” (il garante cioè della vendita del pescato) – si è specializzato dopo un’odissea ininterrotta di studi e di letture in quella che definirei “Storiografia Canaglia Asistematica” della quale ha fornito eccellenti prove: a partire da Il lungo attacco al latifondo a Una vita contro il malgoverno passando per Sciascia la storia e altro, ad Anteo e fino a Catania a pezzi, di cui ci occupiamo.

Ovviamente fedele alla sua natura tradimentosa ha sempre cambiato editore e compagni di merende. Quello che non ha mai cambiato è il metodo d’indagine. “L’unica possibilità di fare ricerca è data dal mondo di Borges, per il quale il mistero, l’enigma da risolvere è sempre più interessante delle soluzioni”; d’altro canto – diceva Sciascia che non è uno scrittore di fantascienza – “la storia mente e le sue menzogne avvolgono di una stessa polvere tutte le teorie che dalla storia nascono”. Così scriveva Tino Vittorio in La Sicilia come metafora. Nascevano così le sue “recinzioni” i suoi “formicolii” – guarda caso il titolo di altrettanti suoi saggi – tutta una serie di categorie che mal si coniugano con la storiografia ufficiale delle tabelle, dei diagrammi, delle comparazioni e degli archivi. Che per Vittorio “restano i congelatori della punta di un iceberg.

E’ un mare, per quanto scrutato a fondo, all’emersione del palombaro-storiografo non dà altro che perline di acqua attaccate all’epidermide esposta”. Ecco perché propone indirettamente – ma sempre proposta è – che il mistero dell’archivio congelatore possa essere sciolto con l’incendio degli archivi quale operazione storiograficamente corretta per la storiografia sociale, una specie di pareggiamento dei conti…” 1 Chi volesse leggere in questo atteggiamento di Tino Vittorio una celebrazione dissimulata di ambiguità epistemologica non potrebbe fare errore più grave. Parafrasando se stesso che parafrasa Sciascia, per Tino Vittorio la storia è certamente più importante e necessaria della storiografia, in quanto la prima certamente non può mentire la seconda certamente lo fa.2 Dunque il metodo varrebbe più dei suoi contenuti, dell’oggetto delle sue indagini. Per questo in Catania a pezzi, Tino Vittorio, in nome di quel “malessere da deportati” che gli interventi urbanistici innescarono su S. Berillo, ricostruisce la storia “ufficiale” non senza un inciso pirotecnico, mito-filosofico sul senso del mestiere più antico del mondo che vale la pena di accennare. “Dai templi, alle strade, dall’inconscio alla coscienza, dalla femmina alla prostituta, da Iside plurimammia e dal simbolismo delle mammelle e del latte alla vacca, alla secolarizzazione del residuo arcaico della Grande Madre, alla psicosi sessista dei moderni, nei civilizzati.

Dalla civiltà magica alla civilizzazione laica, da Iside alla puttana”3. Non c’è pero in Vittorio nessun tentativo di storiografia larmoyant, di vagheggiamento dei bei tempi andati, piuttosto di smascheramento della meccanica sociale: la città rappresentativa avversa a quella periferica; è una disputa “sulla legittimazione del potere, costruita teatralmente, architettonicamente, urbanisticamente”.4 Questa “pustola di indecenza urbanistica” – almeno secondo una Milano del Sud che si avviava ad imbellettarsi per confermarsi tale – impediva la comunicazione tra la Catania moderna e quella contemporanea, spezzava il colloquio urbanistico fra le parti della città ufficiale: S. Berillo “urbanisticamente un tumore” insomma.

E s’infiltra Vittorio tra queste cellule morte attraverso un resoconto analitico sulla “manovalanza” che l’abitava, che ne riempiva le case, che si spandeva per i vicoli, che pernottava nelle posate: “Quelle viuzze ospitavano ‘quartini’ per amanti, mantenute a symbol status, dagli zerbinotti locali prima dell’abbandono del celibato. Mantenute, tratte dal giro delle attricette minori che venivano a lavorare in tournèe al Teatro Massimo Bellini (…) o al Teatro Sangiorgi di via Lincoln, poi Di Sangiuliano (…), o al Teatro Olympia o al Teatro Parnaso di via Caff o al Machiavelli (tutti a corona delle vie adiacenti a San Berillo)”.5 Quartiere che diventa addirittura misura di paragone allorquando, tra le righe, la Kuliscioff scriveva a Turati a proposito di De Felice che in questi “il bello ed il brutti si toccano con un’armonia meravigliosa”6. Fedele al suo modello storiografico “raffinato dalle frequentazioni di artisti e musicisti”7 Vittorio ne traccia pure un materialissimo percorso letterario, frugando tra le memorie di Mimì Rapisarda e quelle indirette di Vitaliano Brancati, di Giovanni Centorbi, di Sebastiano Addamo.

Ripetiamo e precisiamo: Tino Vittorio è attento a superare ogni tipo di “pittoricume della fatiscenza” attraverso un’analisi storica priva di vaneggiamenti nostalgici; per questo la storia dello sventramento del quartiere e della deportazione dei suoi abitanti giunge quasi ex abrupto – esattamente come oggi chiunque imboccasse dall’opulenza della city, abbarbicata al tran tran di Corso Sicilia, una qualsiasi traversa a sinistra – alla ricostruzione della distruzione pianificata dall’Istica, con capitali della Provincia etnea, del Banco di Sicilia, della Cassa Centrale di Risparmio delle Province Siciliane e della Società Immobiliare più una geremiade di altri istituti di credito, industrie, assicurazioni, enti regionali, condita dall’Ist-Berillo, dal sindaco La Ferlita e Drago, dai Cavalieri del lavoro e Mimmo Magrì, insomma dalle “cumacche” politiche e dalle “gang” amministrative che ne decisero le sorti. Addirittura il freno amministrativo del ’65 ne avrebbe arrestato il risanamento: “Il quartiere residuale – scrive Vittorio – calamitò tutti i reietti, i ‘mostri’ della modernità che prima erano distribuiti per l’intero rione e confusi con gli abitanti sani e ‘pre-moderni’”. Il resto è storia più o meno recente, simbolicamente avviata con la distruzione in via Pastore della casa di Brancati.

Del ventre intricato di S. Berillo – nonostante tanti progetti (anche intelligenti) di riqualificazione – questo rimane: le pietre mute, le bocche dei balconi cucite, i ghirigori arrugginiti delle inferriate; sono le spoglie sbrecciate di un quartiere misurato solo dalla pazienza felina dei gatti, qualche murales a dire che la modernità è passata pure sulle sue basole scure di anni e di soprusi. E’ questo scenario urbano di “ruina” che è passata in sordina ma che emerge prepotente da altre testimonianze: su tutte quella straordinaria di Franco Pezzino e che Tino Vittorio ha raccolto, già dieci anni, fa nella lunga intervista di Una vita contro il malgoverno. Era stato proprio il deputato che il 19 ottobre 1968 aveva denunciato dai banchi del consiglio comunale catanese, in qualità di capogruppo di Autonomia e Rinascita, la speculazione su San Berillo: “Se fossimo stati – avrebbe poi detto – più colti, più ricchi d’esperienza forse avremmo potuto pure prevederlo. Lo abbiamo constatato dopo e così nacquero alcuni dei grandi cavalieri, proprio con questo pastrocchio criminale organizzato per legge”.

Le vicende dello sfratto, del tracollo dei Vintaloro, dei Salomone, dei Ruffino e delle tremilasettecentodiciotto famiglie di San Berillo ne sono la storia ancora non compiutamente scritta. In quelle pagine, il compiano Aldo Motta apriva con discrezione quelle porte, entrava nei cortili e ne ricostruiva i luoghi, i casini – la “Fargione seconda”, la “Flora dei mari”, la “Moderna”, la “Bucanè”, la “Diana Mascali” fino al modestissimo “Villino delle Rose”, o alla gloriosa “Nedda Grasso” di via Santoro – ne rammemorava avvenimenti, ne ricapitolava i protagonisti in pagine di personalissime memorie che ovviamente sfuggono a questa sintesi asciutta. Le sue piccole storie racchiudono ancora un universo: da Don Pietro che per S. Giuseppe offriva tra le vie Pipistrello e Pistone un piatto di macco, alla putia di donna Anna e don Ciccu “baddi sicchi” dove si vendeva e barattava l’invendibile; dal gobbo complice del o tri oru o tri oru alla “officina” di Gentile, mediano del Catania degli anni ’40; da Anna “accupu” ad Agata “mi siddiu”; da Tinuzza “pisciabaddi” a Nunziatina “jettaacqua”, non senza dimenticare Giulia Caserta “prostituta in proprio” di via Betlemme o il corteo di diseredate, buttane per necessità che invase il quartiere alla fine della guerra. E

con quella stessa avvedutezza Aldo Motta si addentrava anche per San Cristoforo, il quartiere “Harem” di Catania, a partire dai chianchi murtizzi ovvero la sua piazza principale, per scoprirne le case, le cose, gli individui: Iachino Marletta, comparsa di kolossal a Cinecittà; don Biagio Mirabella coi suoi “teatrini di pupi”; fino alla celeberrima notturna ciclistica “Coppa San Cristoforo”. Un quartiere che aveva trovato respiro occupazionale quando nel 1876 il monopolio di Stato, esteso anche in Sicilia, consentì a più di 500 donne e ad una quarantina di uomini di lavorare alla Manifattura Tabacchi. Un quartiere che aveva il suo quartiere generale nella pasticceria Lanzafame, le sue filiali nei panifici dei Longo e dei Barbagallo, nella farmacia Grasso, nel tabacchino dei Maricchiolo. Un quartiere dalle tantissime sale cinematografiche (l’arena Squillaci in inverno era pista per i pattini a rotelle!),che aveva i suoi opifici: i fiammiferi dell’ISFA, la conceria, la fonderia di Scibilia, le mattonelle, le tegole, di liquirizia addirittura, del ghiaccio, di corde, il deposito legnami dei fratelli Torrisi. Un quartiere nato all’inizio dell’800 “accogliendo le abitazioni operaie e le attività artigianali, diffuse ed integrate alla residenza”; un classico quartiere popolare dunque.

La penna dello storico fornisce notizie assai dettagliate. Su tutte la bella metafora del canone enfiteutico, circa tremila lire, che gli “usurpatori” versavano al comune nell’anno di grazia 1865. Dalla “Civita” a S. Cristoforo, si tratta di quartieri omogenei con un solo luogo a dividerne destini e possibilità di sviluppo ovvero il water front: “Chi è più vicino al mare, chi ha avuto più opportunità dalla risorsa del mare con i suoi marinai, i suoi portuali, i suoi pescatori e i suoi pescivendoli, all’ingrosso e al dettaglio (…) ha prodotto meno delinquenza”.8 Una conseguenza, anche, dell’omissione istituzionale che chiuse gli occhi negli anni, a fronte di una espansione priva di spazi e di strutture primarie. Poi la caserma borbonica, in seguito fabbrica, che avrebbe illuso le speranze di tanti. E’ qui che Tino Vittorio innesca il suo paradosso esemplificato nella formula iconoclasta “abbattiamo gli Archi della Marina” per avere direttamente e finalmente a disposizione la risorsa mare. E’ qui il nocciolo del rientramento cittadino che Vittorio persegue attraverso un piano di bonifica socialeOggi il porto di Catania è una porta che non apre. Uniche eccezioni,con le dovute eccezioni, Villa Pacini ed il Girdino Bellini: ovvero due modelli di “giardini d’acqua” esemplati su quelli offerti dalla teologia coranica e da quella cristiana del chiostro. Lungo le memorie notevoli degli storici catanesi – da Saverio Fiducia a Giuseppe Recupero – Vittorio ne ricostruisce i progetti, ne estende il sensus con un tuffo nell’arte francese dei giardini del Settecento, nel fascino dell’esoterismo massonico per i labirinti verdi, nell’allusività brancatiana della Torre Alessi.

E dunque si afferma l’idea della Villa come “soluzione sincretica di labirinto privato Biscari e villa pubblica Pacini”.9 E ancora una volta l’acqua, elemento centrale di queste meraviglie, pare venire meno: la città sequestra l’acqua, lo stesso PRG continuerà a sforzarsi di sequestrare ancora una volta il mare alla città. Come un naufrago scampato al naufragio Aldo Motta compie all’interno del Giardino Bellini, una intimissima ricognizione: almeno a partire da quel 13 aprile 1890 quando al Bellini giunge, dono del negus Menelik II, un elefante vero e proprio. Una divagazione zoologica dagli splendori del secolo trapassato alla metà degli anni ’80 quando un pappagallone ed una scimmia vecchissimi costituivano il vanto della Villa comunale fino all’episodio esemplare. Ovvero lo zoo umano entro cui dalla fine di agosto ai primi di settembre del 1943 furono eufemisticamente sistemati i soldati inglesi “negri”, quelli che la propaganda fascista aveva fatto passare per cannibali e stupratori: l’anno insomma della “jaggia ca carbunedda” (lett. “la gabbia con la carbonella”, in riferimento al colore dei reclusi). Ma Motta non insinuava solo delazioni, proponeva suggerimenti anche: dalla rinascita di un minizoo a quella degli antichi corsi d’acqua con le cascatelle; dalla dissepoltura del celebre labirinto – veni foras Biscari! – alla ricostruzione dei due chioschi sulle collinette. Certo, gioverebbe alla classe politica possedere quel “coefficiente gonadi” per far ricominciare in quei luoghi l’antistoria, avviare quella “geo-filosofia” del territorio recuperato10 che trasformerebbe la Natàca degli infiniti e continui anni perduti e la Calòria del gallismo tronfio autoperpetuante in una città più vera, dentro il tempo e dentro la storia.

1 Tino Vittorio, Sciascia la storia e altro, Sicania, Messina, 1991, pag. 11

2Ibidem, pag.15

3Aldo Motta, Tino Vittorio, Catania a pezzi, Edizioni Greco, 2003 pag 11

4Ibidem, pag.12

5Catania a pezzi, cit. pag. 20

6Ibidem, pag. 22

7 Tino Vittorio, Sciascia la storia ed altro, cit. pag. 11

8Aldo Motta, Tino Vittorio, Catania a pezzi. cit. pag. 85

9bidem, pag. 134

10Cfr. Tino Vittorio, Per un bilancio di fine secolo, Catania nel Novecento, Atti del III Convegno di studio (1951-1980) a cura di Corrado Dollo, (Estratto). Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, Ente Morale – Istituto Universitario – Catania.