Questa volta gli imprevedibili artifices della Compagnia delle Seggiole distallano i loro elisir del diavolo in luoghi della Pergola diversi dal consueto. Anziché gli spazi frequentati da spettatori e artisti, scelgono per due dei racconti il vero cuore nero e ancora pulsante del Teatro, gli antichi meandri lastricati di pietra grigia consumata dai passi, i corridoi arcuati aperti su altri corridoi più piccoli e misteriosi.

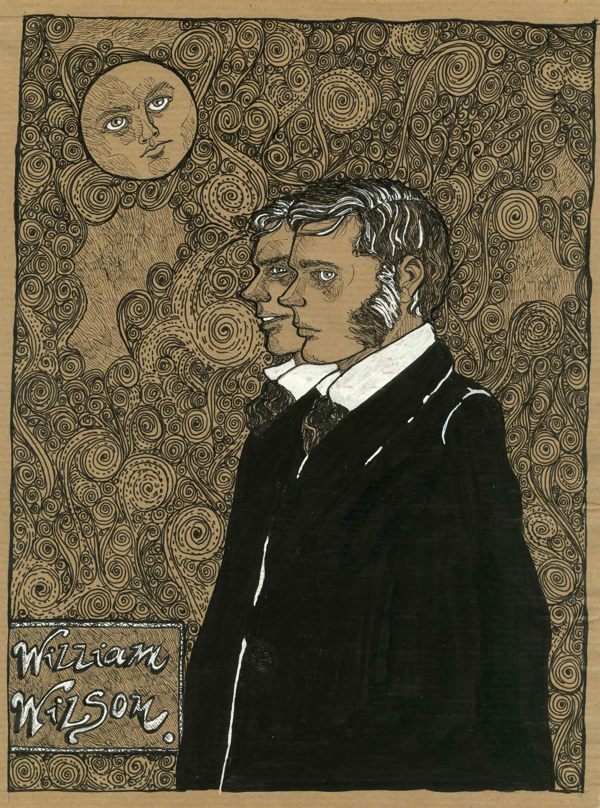

Anche le tonalità, i cromatismi appaiono cambiati, lasciando l’accoramento e l’angoscia al solo William Wilson, non narrato, bensì esemplarmente vissuto da Luca Cartocci nella catacombale e scorticata Stanza delle Comparse, attigua al Pozzo dei Tintori. Accomunata alle altre due storie da dissonanze oniriche hoffmanniane, la vicenda del giovane d’illustre progenie che vaga di ateneo in ateneo discendendo tutti i gradini dell’abiezione e del vizio, tuttavia con il sottile tormento ammonitore di un sosia dall’identico nome la cui voce esile, quasi un mormorio, si modella sulla sua diventandone un’eco molesta, è una delle moltissime – e sicuramente fra le migliori – variazioni sul tema del doppelgänger, vera ossessione profetica del romanticismo, soprattutto tedesco. Il momento arcano dell’uccisione del doppio da parte di William, recitata da Cartocci volgendo le spalle al pubblico che osserva la sua immagine riflessa in uno specchio e l’ombra marroncina muoversi sul muro, si connette, nell’immaginario dello spettatore, alla sequenza di omicidio/suicidio che conclude Il cigno nero di Aronofsky, altro rivolo ctonio, in questo caso contemporaneo, della fisolosofia di Schelling.

Connettendosi inizialmente all’invettiva sardonica rivolta ai pennivendoli presente in Blackwood (viene in mente anche l’astio contro i giornalisti dell’anziana Miss Bordereau nel Carteggio Aspern di James), Baronti e Allegrini si inerpicano ilari e cattivissimi fino alla sommità di quel capolavoro di surrealismo ante litteram, con sfumature di manierismo praghese da wunderkammer, che è L’Angelo del bizzarro. Il protagonista, annebbiato da un fin troppo lauto pranzo consumato nel salotto di casa davanti al camino (e probabilmente briaco, come insinua ripetutamente il suo antagonista), si trova di fronte all’improvviso la figura arcimboldesca di un sedicente Angelo dall’accento tedesco inviatogli allo scopo di convincerlo della veridicità delle presunte bizzarrie, ossia dell’esistenza di una dimensione inafferrabile, caotica, casuale del quotidiano cui l’ospite inatteso e malefico sovrintenderebbe.

Dissoltasi questa permalosa entità formata da una grande botte al posto del tronco, due botticelle come gambe e due bottiglie assai bellicose e apodittiche come braccia/mani – per (non) tacere della testa/borraccia con l’apertura grinzosa rivolta verso l’interlocutore –, per il protagonista inizia una giornata disseminata di contrattempi e disgrazie che culminano con l’incendio della casa e, insieme, della capigliatura.

Rifiutato da una facoltosa vedova proprio a causa della calvizie, di assurdità in assurdità, si ritroverà appeso alla corda di una mongolfiera, senza pantaloni e con un braccio fratturato.

Sospeso nell’aria, invoca l’aiuto dell’Angelo dispettoso, appoggiato leggiadramente all’aerostato e intento a canticchiare un’aria d’opera. Ma la falstaffiana creatura, non ancora appagata, taglia la corda facendo precipitare l’uomo…nella cappa del camino di casa, dove si sveglia con il capo immerso nella cenere spenta contemplando la tavola rovesciata e le stoviglie in frantumi. L’irresistibile finale, sviluppato in proscenio a sipario chiuso, è condotto dal quartetto Baronti-Tinalli-Allegrini-Vettori sulla falsariga delle “commedie alla radio”. Evidenziando l’indignazione e le controllate accensioni grottesche che serpeggiano in tutto il testo, i quattro interpreti, supportati da lontane note di tango, ci presentano Hop-Frog, una delle più spietate denunce letterarie dell’egolatria, priva di pensiero, serietà, reali scopi civici, che caratterizza i regimi fondati sulla violenza e l’arbitrio.

L’apologo del Sovrano desideroso soltanto di ridere e opprimere crudelmente e dei suoi sette Ministri/Buffoni conniventi e condiscendenti prende vita, quadro dopo quadro, davanti ai nostri occhi con un’evidenza impressionante. Così come il giullare di Corte Hop-Frog, nano e sciancato, i cui passi stanno a metà fra il salto e la giravolta, e l’amica Trippetta, anch’essa nana ma deliziosamente proporzionata e assai cortese. Durante un banchetto, per sadico divertimento, il despota costringe Hop-Frog a bere un calice di vino, ben sapendo il disgusto che il giullare prova per quella bevanda e il malessere che gli provoca. Poi un altro, e quando Trippetta lo supplica di risparmiare l’amico il Sovrano la prende a calci in pubblico, umiliandola.

Da questo episodio di crudeltà gratuita scaturisce repentino il piano di rivolta e vendetta di Hop-Frog. Il nano organizza una festa in maschera per il Re, in cui il Sovrano stesso e i suoi ministri dovranno camuffarsi da oranghi per seminare il panico fra gli invitati. Fa loro indossare costumi di lino che spalma di catrame, dopodiché li lega l’uno all’altro con una lunga catena (per simulare la fuga da un qualche serraglio, egli afferma). Quando il terrore si diffonde fra i cortigiani per l’irrompere del branco di scimmioni, spingendoli a cercare rifugio negli angoli, a ridosso delle porte o lungo le pareti, lasciando gli otto oranghi al centro della sala, Hop-Frog aziona un gancio che, afferrata la catena, porta di colpo gli otto uomini in alto. Il giullare agita allora una torcia per accertarsi dell’identità degli scimmioni appesi, perché “ha l’impressione di conoscerli” (egli afferma). Così facendo la fiamma lambisce il lino e il catrame delle maschere, riducendo in breve il gruppo incatenato a un’informe massa carbonizzata e maleodorante. Si presume che Trippetta sia stata complice di Hop-Frog, visto che dal quel giorno nessuno dei due fu più visto.

Nello stendere colori che paiono semplici solo per il complesso lavoro di miscelazione che li precede, Sabrina Tinalli conferma le sue qualità di affabulatrice incantevole, erede di un’arte della narrazione che, in tutta sincerità, credevamo perduta con la scomparsa di alcune attrici del passato (vengono in mente Pina Cei, Ave Ninchi, la già citata in un articolo precedente Elsa Vazzoler) e che, forse, discende in parte dalla tradizione non solo toscana delle “storie a veglia” (spesso terrorizzanti). Connotata da un diverso stile, ma ugualmente ammirevole, Silvia Vettori. Nella sua voce, in cui risuona sempre un senso riposto, ulteriore, prende vita un’inquietudine legata alla modernità, una condizione umana après le déluge: la controllata metodica determinazione catalogante della Winnie beckettiana. O la disperazione calma, senza sgomento di Giorgio Caproni.

luciatempestini0gmail.com