Servi e padroni, come sempre.

“Parasite”, di Bong Joon-ho, Corea del Sud, 2019.

Evidentemente ispirato ai temi tanto cari a Renoir e Chabrol (ma ci sono dentro anche Pasolini, Bunuel, e persino il Brusati di “Pane e cioccolata” e il Moravia della celebre frase <<I ricchi sono anche belli>>), il sud coreano Bong Joon-ho dipana un profetico e spietato racconto sull’ eterno incontro scontro tra servi e padroni, dal quale esce vincitore solo il senso della Storia, quella non ancora conclusa, diversamente da come pretenderebbe Fukujama. Il vivere come topi, lo scoprirsi uomini, il volerlo essere a qualsiasi costo. Non c’è peccato né redenzione per chi non ha scelta. I privilegi vanno tolti, nessuno li cede. La lotta è cruenta, all’ultimo sangue. E come solo i grandi sanno fare, mentre si racconta la realtà, esce fuori anche la poesia. Quella di un finale immaginato e sperato. Risolutivo ma solo sognato. Dal protagonista e dal pubblico. “In ginocchio da te” di Morandi diventa l’inno di un altro boom, anche questo, inevitabilmente, cruento. La lotta di classe è anche e soprattutto dentro il giardino di una villa con piscina. E sì, oggi la Storia del cinema la scrivono, e non a caso, Corea del Sud, Giappone, Cina, Taiwan, Thailandia, Filippine, Hong Kong, Iran. Lì c’è ancora qualcosa da dire, e che si vuole dire. Facciamocene, felicemente, una ragione…

Il cinema dei corpi e il corpo cinema

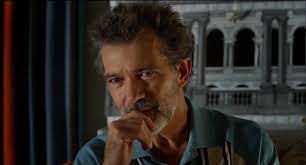

“Dolor y gloria”, di Pedro Almodovar, Spagna, 2019.

“Il traditore”, di Marco Bellocchio”, Italia, 2019.

“Dolor y gloria”, di Pedro Almodovar, e “Il traditore”, di Marco Bellocchio, sono film dove la narrazione regna sovrana, fino ad imporsi anche oltre il consentito. Ma il cinema è lì e non perdona. La cinepresa sfugge sempre a qualsiasi sintassi narrativa, è occhio implacabile e inarrestabile, che va sempre oltre, senza che nessuno se ne accorga, neanche chi pensa di starla usando a suo piacimento. Va da sola, e cattura. Qui a cadere nella sua onnivora rete visiva sono i due protagonisti, Favino e Banderas. E non è certo un caso. In ambedue i film sono i corpi degli attori ad essere i protagonisti assoluti, come se l’impossibilità di raccontare l’irraccontabile fosse magicamente compensata dalla “presenza” perduta e ingabbiata di chi non ha più storia…Due mondi completamente diversi, in cui contano solo i corpi malati, offesi, nascosti e morenti, ultimi testimoni di un’unica realtà oramai senza più punti di riferimento, impossibile, per questo, da rappresentare. La narrazione si è così incarnata, è dentro la pelle, confine e insieme inizio dell’uomo. Il corpo cinema a caccia del corpo umano, nell’ultimo tentativo di metterlo in scena, fagocitandolo, definitivamente.

Padre e figlio, nel tempo

“Che ora è”, di Ettore Scola, Ita, 1989.

1989, va in sala uno dei film più emozionanti e complessi, nella sua apparente semplicità, del cinema italiano degli ultimi decenni, “Che ora è”, di Ettore Scola. Padre e figlio alla ricerca di un dialogo fisiologicamente impossibile, la parola incessante e impotente, gli sguardi che risolvono tutto, dentro e fuori lo schermo. Non esiste trama, solo il vagabondare senza meta alla ricerca di qualcosa che dia un senso ai propri ruoli.

Mastroianni e Troisi sono se stessi, due generazioni metafilmiche. L’uno viene dai fallimenti e dal vuoto della “Dolce vita”, l’altro dai vicoli irrisolti della Napoli di oggi, metafora di qualcosa che non c’è più. Si incontrano a Civitavecchia, terra di nessuno, postmondo dove guardare verso il mare un orizzonte che per la prima volta non appartiene più nemmeno ai figli. La distanza è soltanto nelle età, nel tempo che ci rimane. Il padre sa di essere vicino alla meta, il figlio sa che deve ancora viaggiare. La differenza è fisiologica, si impone da sola. Seduti in trattoria, guardano, si guardano, sorridono, ricordano, raccontano, se stessi e gli altri, noi. Anche spietatamente. Alla fine, rimane solo un orologio a scandire il senso della vita. Che ora è? Un modo di dire, di uscire dall’imbarazzo del presente, sempre inesorabile. Eccolo il finale che ci illumina: l’uomo è più grande del tempo, del suo tempo, dell’unico tempo che non lo contiene più, e che pure lo vince, inevitabilmente. E’ questo il solo racconto possibile, l’unica narrazione…