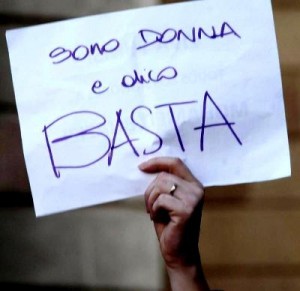

In Italia, chi parla di femminicidio attira facilmente reazioni che vanno dal fastidio, all’irritazione a forme di violenza verbale, soprattutto se chi ne parla è lo stesso genere femminile (chiedetelo alle autrici del blog “femminismo a sud”).

Leitmotiv e presupposto apparentemente convincente di queste risposte è nella considerazione che un omicidio è sempre un crimine, a prescindere dal genere della persona colpita. E’ sempre da condannare -dicono-, ma non si capisce perché attribuire uno status speciale alla donna, quando questo costituirebbe un ostacolo alla stessa uguaglianza dei diritti che si persegue.

Nel migliore dei casi, questa è una tesi ingenua. Si pretende infatti di cancellare dinamiche e moventi che caratterizzano ogni crimine e tanto più l’omicidio (su queste basi si distinguono l’omicidio volontario, preterintenzionale o colposo) e per il quale sono riconosciute varie tipologie di aggravanti in pressoché ogni ordinamento giuridico.

L’aggressione violenta di una donna è infatti spesso innescata -nella mente di chi colpisce- dallo status ontologico che alla donna è attribuito: si aggredisce la donna per quello che è, non per qualcosa che abbia fatto. In questo senso la violenza verso il genere femminile non ha un equivalente simmetrico nei confronti del genere maschile, così come non si è mai sentito di una persona aggredita perché eterosessuale o (in Italia) di un “bianco caucasico” (nel senso politicamente corretto di derivazione anglofona) aggredito e ucciso perché riconosciuto come tale.

Caratteristica comune in questi casi è dunque l’esercizio del dominio, esercitato come possesso di una persona, di un luogo e del potere di imporre un codice di comportamento: un dominio che si esprime sia tramite la violenza fisica (il femminicidio è la classica punta di un iceberg), sia in multiformi versioni di violenza psicologica.

Tuttavia, non è qui interessante entrare nelle logiche psicologiche del singolo caso: è invece importante chiedersi quanto sia radicata la cultura del dominio maschile, perché vi sia una forte resistenza a riconoscerla e infine che fare per abbatterla.

Un indice dello stato disastroso in cui versa l’Italia dal punto di vista della discriminazione di genere ci è stato dato pochi giorni fa dall’ISTAT in alcuni numeri che non ammettono replica (qui un breve estratto di dati su Repubblica ). Non si tratta di una componente marginale della popolazione italiana, al contrario, si tratta di un fenomeno esteso, sistemico, parte integrante della società intera e presumibilmente non separabile da essa: stiamo parlando di alcuni milioni di cittadine italiane, le cui scelte sono vincolate, prive di indipendenza economica e di fatto con libertà limitata.

Né è possibile ridurre il dominio maschile alla sola violenza o al solo fattore di controllo economico. Non è necessario scomodare la biopolitica: è sufficiente affacciarsi sui dati riguardanti la presenza femminile in ruoli che implichino un potere decisionale. A titolo di esempio, basti ricordare che le donne nelle università italiane rappresentano il 51,8 % dei ricercatori, ma solo il 17,7 % di professori ordinari. Solo per carità di Patria evitiamo di nominare la composizione di Parlamento e Governo nelle ultime legislature.

La struttura della società italiana ha tra i suoi elementi essenziali la discriminazione e la violenza di genere, un tratto che alcuni fanno risalire in termini culturali all’egemonia della Chiesa così come strutturata a partire da Sant’Agostino (tra le altre cose, noto misogino) e che di sicuro è oggi preservato con efficacia dai mezzi di comunicazione che ai generi attribuiscono ruoli e valori stereotipati facilmente identificabili.

Qui il cerchio si chiude: l’impermeabilità della società si mostra non solo nei confronti della possibilità di prendere delle contromisure reali, ma anche rispetto alla sola ammissione dell’esistenza di un problema legato al fenomeno, una caratteristica che ha la sua manifestazione più esplicita nella diffusa scelta del silenzio di fronte alla violenza a cui si è assistito o che si è subita in prima persona.

Senza voler ricorrere ad una rappresentazione grottesca della società come di un unico agente consapevole che si difende dagli attacchi “esterni”, è sufficiente prendere in considerazione la lezione che ci arriva dagli ultimi venti anni di psicologia sociale, basati -anche- su simulazione di agenti artificiali: anche quando questi si muovano in base a regole proprie e non si coordinino in modo esplicito, emergeranno comportamenti collettivi complessi che tenderanno ad un equilibrio più o meno robusto. Un equilibrio che il Sistema tenderà a non abbandonare.

Detto in termini più classici, un sistema di potere egemonico preserva e riproduce se stesso, resistendo ad ogni forma di cambiamento.

Come è possibile quindi vincere questa battaglia? Questo è il problema più importante da affrontare. Due indicazioni possiamo ricavarle dalla storia recente del nostro Paese: non è un caso se i maggiori avanzamenti in senso giuridico sul tema in questione (si pensi ai temi dell’aborto, del divorzio, dello stupro come reato contro la persona piuttosto che contro la morale, del delitto d’onore ecc.) siano avvenuti in contesti nei quali si è messo in discussione l’assetto complessivo della società italiana. Simmetricamente, il periodo di peggior degrado lo si è avuto negli ultimi venti anni, in concomitanza con il generale deterioramento della libertà di espressione, la rappresentazione mediatica e politica del ruolo e il corpo della donna, l’aumento delle politiche xenofobe e omofobe, la precarizzazione selvaggia del lavoro, la svalutazione delle istituzioni legate all’istruzione, per citare alcuni elementi particolarmente evidenti.

Quindi: 1) non si può affrontare un solo tratto distintivo di questo sistema ignorando gli altri e come conseguenza 2) non si può portare un cambiamento senza innescare una rottura con una parte della società. L’unità nazionale di fronte a temi fondanti della società può infatti solo conseguire lo scopo di preservare l’esistente.

Il punto di equilibrio esistente deve quindi essere affrontato andando a colpire la maggior parte dei tratti essenziali -se non tutti- caratterizzanti la forma di dominio che ne rende possibile la stabilità. Allo stesso tempo (e non in una fase successiva alla messa in crisi del sistema esistente) bisogna spingere il sistema verso un diverso punto di equilibrio, anche questo costituito da una serie eterogenea di tratti distintivi. Una ipotesi questa che si contrappone ad una rappresentazione della società basata su un unico cardine (rapporti economici, contratto giuridico, sovrastrutture e strutture ecc.) ma che trae origine invece dalle rappresentazioni multi-nodali proprie delle strutture a rete non uniformi.

Quale che sia il modello della società di riferimento, l’obiettivo resta quello di un atto politico complesso: un conflitto (che non implica necessariamente la violenza delle pratiche, anzi!) e non una mera questione tecnica o giuridica.