I suoi ottanta anni, festeggiati da poche settimane, di tanto in tanto li poggia su un bastone di corniolo puro. “Un ancein”, dice imitando il dialetto lucano. “Me lo ha regalato un pastore. E’ un bastone che serve a governare il gregge. E’ di corniolo. Lo porto sempre con me”.

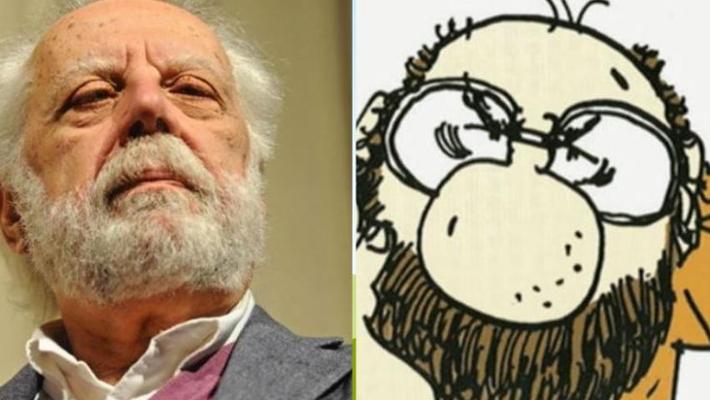

Il corniolo è un legno duro, compatto, pesante. Quand’è lavorato ha una superficie liscia, setosa e lucida, doti di cui la durezza diventa alleata. Sergio Staino, giornalista, scrittore, regista, vignettista, il papà di Bobo, è tutto questo.

E lo è anche grazie alle sue radici: metà toscane, dell’Amiata e metà lucane, dalle quali ha attinto. “ Rischio di essere presuntuoso ma mi piace pensare di aver preso le cose migliori sia dalla mamma toscana che dal babbo lucano”, dice sorridendo.

Suo padre era originario di Stigliano, nel materano. Quanto ha inciso la parte lucana del suo carattere sul percorso umano e professionale?

Questo è l’aspetto bello della toscanità.

Di brutto ci sono la superbia, l’arroganza, il sentirsi superiori agli altri.

E del Sud cos’ha preso?

Tutt’altro. Mio padre era bracciante, figlio di braccianti, costretti a dure regole di sopravvivenza, non sapevano niente di quel che stavano facendo, obbedivano agli ordini. Tutte le estati partivano per le Puglie per tagliare il grano, ma di come si coltivava il grano non sapevano niente. Erano nelle mani di parroci, baroni, latifondisti. C’era una situazione di disperazione di vita e umana, una ignoranza profonda e un atteggiamento tendente al servilismo.

C’era qualcosa di positivo…

L’umanità, la capacità in qualunque luogo del mondo fossero spediti trovavano subito amici, compagni, gente con cui stare insieme, con cui scambiare idee, con cui fare amicizia. Ho vissuto queste due cose perché mio padre era sfuggito alla miseria del Sud, C’erano due strade, o farsi prete o carabiniere. Lui scelse di fare il carabiniere. Fu mandato al Nord, gli fecero leggere un po’ di “Promessi sposi” per dargli la licenza di terza elementare. Fu mandato subito in guerra in Spagna, poi in Etiopia, in Abissinia, fu usato come strumento di conquista. Finalmente arrivato a Firenze negli anni Trenta conobbe mia madre, una contadinella inurbata perché nel frattempo mio nonno aveva trovato lavoro alle Ferrovie come usciere e si era evoluto: da anarchico contadino a socialista e poi nel 1921 comunista. Quando mia mamma portò in casa il fidanzato carabiniere credo che mio nonno si sia sentito male. Portare in casa di un fiorentino degli anni Trenta, comunista e perseguitato, un carabiniere e in più meridionale, non era semplice. Ma lo accettò. Mio padre ha vissuto con il nonno che era il vero punto di riferimento maschile della famiglia. Lui era il carabiniere tranquillo. La situazione ambientale era buona, forse taceva anche davanti a qualche umiliazione. Mi piaceva il fatto che quando conosceva qualcuno, dopo due minuti lo invitava a casa a mangiare qualcosa. “Ma forse disturbo”, diceva l’ospite improvvisato. Ma no, rispondeva lui. Invece c’erano mia madre e mio nonno che brontolavano: “chi ci porti, non ci ‘s’ha nulla…”. Secondo i toscani non c’era mai abbastanza. Mio padre aveva un sacco di amici ovunque, mio nonno era burbero, toscano, pochi amici. Ora, anche grazie ad anni di convivenza, sono migliorati.

E il suo rapporto diretto con la Basilicata? Quando c’è stato per la prima volta?

Mio padre mi parlava d questa terra lontana, diceva cose meravigliosa di questa Stigliano, terra antica, in cima al monte, 900 metri di altezza, i pascoli. Raccontava che si sentivano i lupi nel bosco. Nel 1951 avevo undici anni, uno zio tornava al paese, aveva fatto i soldi per pagarsi il viaggio, perché una delle prerogative del ritorno era quello di dimostrare a chi era rimasto di aver avuto successo lontani da casa. Decisi di andare a vedere la Stigliano che mi aveva raccontato mio padre. Mi portò, fu uno choc terribile. Mi ritrovai in un medioevo inaspettato. I parenti, le case metà in muratura e metà dentro la grotta. I materassi erano sacchi pieni di foglie di granturco, i bagni non esistevano, i cessi erano gabbiotti in mezzo ai campi. L’acqua si prendeva al pozzo, si mangiava tutti nello stesso piatto, a tavola si scambiavano i bicchieri ce n’era uno per tutti. Abituato a Firenze, ero schizzinoso, questa commistione mi faceva vomitare. Fu un’esperienza indimenticabile.

E i parenti, l’aspetto più umano di quel viaggio?

C’era una parte della famiglia quasi nobile, il fratello della mia nonna era stato segretario comunale, si considerava altolocato. La sua famiglia viveva in una palazzina spagnola di un solo piano, raffinato, con l’architrave scolpita, due scaline a specchio per salire nella casa, la stanza centrale alla moda spagnola, grande e con altre stanze da una parte e dall’altra. Ci invitò a pranzo, la moglie ci accolse come una dama spagnola del Seicento, tutta vestita di nero, con il corpetto con lo sbuffo alle spalle, il collo alto, i capelli tirati su. Serissima. A tavola c’erano tutti uomini. Solo uomini: nipoti, figli, c’ero io. Lei sedeva a capotavola. Le altre donne tutte a a cucinare e a mangiare in cucina, senza mai avvicinarsi. Scoprii un mangiare strano che non conoscevo: il peperone ripieno, la ricotta secca, le ‘ricchitelle, tutte cose che oggi adoro. Quando arrivò in tavola un grosso tagliere di pizza, rossa, unica cosa che conoscevo, mi uscì dal cuore, spontaneo, un urlo: la pizza, la pizza. Fui fulminato dalla zia, Filomena, si chiamava. Con un’occhiataccia mi disse: non lo dire, pizza è una mala parola. Scoprii dopo che era il nome del membro maschile. “Si chiama ficazza”, aggiunse lei, indicando il tagliere che portava in mano. Ora ci rido. Ma dillo a un fiorentino che la pizza a Stigliano si chiama ficazza…

Dopo quell’esperienza c’è tornato?

Da lì mi venne una grande curiosità di conoscere il sud. Più adulto lessi Sud e magia di Ernesto De Martino, mi interessai di canti popolari, in quel periodo alla radio c’era una rubrica che si chiamava Aria di casa nostra, l’ascoltavo sempre. A diciotto anni tornai attrezzato di un modernissimo registratore Geloso, con grandi pizze di nastro e registrai tutto: i racconti dei nonni, le storie dell’emigrazione, i viaggi in America, i racconti dei contadini, le formule della nonna per togliere il molocchio, chiamando tutti i santi del paradiso. E poi i canti. Ho sfruttato tutte le amicizie di mio padre. Mi invitavano nelle loro case, si beveva, si mangiava, ascoltavo i canti, le pastorali, quelli osceni, primaverili, i canti di maggio. Da allora mi sono sentito molto lucano. Se oggi ho questa umanità, se posso vantare centinaia e centinaia di amicizie sinceri, lo devo a questo. E’ la dote più bella che potessi avere dal sud.

Il suo Bobo ha mai fatto qualche accenno alle sue origini lucane?

Una volta, quando mi hanno assegnato un premio a Cirigliano, la Torre d’argento. Come lucano famoso. Mi dissero: abbiamo esaurito i lucani doc, stiamo premiando i figli. Ho fatto però una mostra ad Aliano, il paese dove fu confinato Carlo Levi. Era su Jesus e la volta che Cristo non si fermò a Eboli. Conto di farne presto un’altra, sempre ad Aliano. Ma mi piacerebbe molto organizzarne una a Matera, nei luoghi dove Pasolini ha girato il Vangelo secondo Matteo.